愛知県公立高校入試 問題・解答・分析(2025年度)

国語

ワンポイント分析

文章全体から内容を正しく理解する読解力が必要となる入試

例年通り、現代文の大問が二題出題されました。そのうち大問一の論説文は7点、大問三の随筆文は8点という配点になりました。昨年度新たに出題された配点が3点の問題は、今年度も大問三(三)で出題されました。生徒六人が意見を述べ合ったもののうち、本文に書かれていることに近いものを三つ選ぶという出題形式で、配点は各1点、三つ正解して3点というものでした。本文内容を理解したうえで、消去法で解答をすることで正解を導くことができました。

その他、論説文の「論の進め方の特徴」や、随筆文の「表現の特徴」を問う問題では、本文を表面的に理解するだけではなく、客観的に文章の全体像を捉えて、適切に答えを導く読解力が要求されました。

また、入試がマークシート方式になってからの2年間は、大問四の古典の問題では、漢文が出題されていましたが、今年度は古文が出題されるという変化が見られました。

例年通り、現代文の大問が二題出題されました。そのうち大問一の論説文は7点、大問三の随筆文は8点という配点になりました。昨年度新たに出題された配点が3点の問題は、今年度も大問三(三)で出題されました。生徒六人が意見を述べ合ったもののうち、本文に書かれていることに近いものを三つ選ぶという出題形式で、配点は各1点、三つ正解して3点というものでした。本文内容を理解したうえで、消去法で解答をすることで正解を導くことができました。

その他、論説文の「論の進め方の特徴」や、随筆文の「表現の特徴」を問う問題では、本文を表面的に理解するだけではなく、客観的に文章の全体像を捉えて、適切に答えを導く読解力が要求されました。

また、入試がマークシート方式になってからの2年間は、大問四の古典の問題では、漢文が出題されていましたが、今年度は古文が出題されるという変化が見られました。

Pick up!

大問三(三)

生徒六人が意見を述べ合ったもののうち、本文に書かれていることに近いものを三つ選ぶという出題形式でした。1点ずつの配点で、全て正解すると3点が与えられる問題でした。

本文に書かれている体験と、それに対する筆者の考えを適切に読み取り、選択肢と丁寧に照らし合わせながら正誤判断をすることで、全て正答できる問題でした。

生徒六人が意見を述べ合ったもののうち、本文に書かれていることに近いものを三つ選ぶという出題形式でした。1点ずつの配点で、全て正解すると3点が与えられる問題でした。

本文に書かれている体験と、それに対する筆者の考えを適切に読み取り、選択肢と丁寧に照らし合わせながら正誤判断をすることで、全て正答できる問題でした。

数学

ワンポイント分析

標準問題を的確に解き、図形問題を攻略する複合的な力が必要

今年度の数学の入試は昨年度と同様、2点問題が3問、1点問題が16問の合計19問で構成されていました。

大問1では計算・関数・データの活用・図形に関する基本的な問題などが出題されました。大問2では箱ひげ図・関数(利用)・関数(グラフを活用して解く問題)が出題され、大問3では角度・平面図形・空間図形(求積)が出題されました。

昨年度と比べると難度は同等と考えられ、思考力が必要な問題は、しっかりと時間を確保し、その他の問題は、速く正確に解答を導き出すような時間配分ができた生徒は高得点に繋ぐことができたでしょう。

特に、大問2(2)、大問3(2)②は差がつきやすい問題でした。

大問2(2)では、図形の性質を理解し、各頂点を文字で表して解く必要があり、苦戦した生徒が多かったのではないでしょうか。また、大問3(2)②では、複数の相似な図形の関係に着目し、線分比から面積比を求める問題で、相似の応用力が問われました。

今年度の数学の入試は昨年度と同様、2点問題が3問、1点問題が16問の合計19問で構成されていました。

大問1では計算・関数・データの活用・図形に関する基本的な問題などが出題されました。大問2では箱ひげ図・関数(利用)・関数(グラフを活用して解く問題)が出題され、大問3では角度・平面図形・空間図形(求積)が出題されました。

昨年度と比べると難度は同等と考えられ、思考力が必要な問題は、しっかりと時間を確保し、その他の問題は、速く正確に解答を導き出すような時間配分ができた生徒は高得点に繋ぐことができたでしょう。

特に、大問2(2)、大問3(2)②は差がつきやすい問題でした。

大問2(2)では、図形の性質を理解し、各頂点を文字で表して解く必要があり、苦戦した生徒が多かったのではないでしょうか。また、大問3(2)②では、複数の相似な図形の関係に着目し、線分比から面積比を求める問題で、相似の応用力が問われました。

Pick up!

大問3(2)②

△ABD∽ △GED∽ △DEFより、AB:AD=DE:DF=2:3

よって、DF=3cm、FC=1cmとなるので、DF:FC=3:1

また、①よりDG:GB=3:10

したがって、△GBF=△DBC×3/4×10/13=12×3/4×10/13=90/13

△ABD∽ △GED∽ △DEFより、AB:AD=DE:DF=2:3

よって、DF=3cm、FC=1cmとなるので、DF:FC=3:1

また、①よりDG:GB=3:10

したがって、△GBF=△DBC×3/4×10/13=12×3/4×10/13=90/13

社会

ワンポイント分析

一歩踏み込んだ知識に加え、資料分析に対応する思考力・処理速度をバランスよく身につけておくことが必要な入試に

昨年度に引き続き、歴史・地理・公民の各分野から合計6つの大問構成でした。小問数は、各分野から7問ずつの合計21問とバランスよく出題されました。今年度も受験生にとってなじみの薄い資料や統計データが多く提示され、初見の資料に対応する読解力・思考力と正確な知識が要求されました。歴史分野ではメモの一部に空欄を設け、そこに適切な文章を補充する問題が出題されました。難度は高く、教科書からの知識だけでは解けませんが、資料を適切に読み解くことにより、正解に辿り着く問題でした。地理分野では特に日本地理は略地図や統計データが有機的につながっており、複雑な問題構成になっていたことから、読解力や類推力が試されました。公民分野では、経済と裁判に焦点が当てられ、資料の読解と処理速度、および用語の正確な理解が求められました。これらの出題傾向から、入試対策として、知識の暗記に加え、資料分析に対応する思考力・処理速度をバランスよく身につけておくことが必要であるといえます。

昨年度に引き続き、歴史・地理・公民の各分野から合計6つの大問構成でした。小問数は、各分野から7問ずつの合計21問とバランスよく出題されました。今年度も受験生にとってなじみの薄い資料や統計データが多く提示され、初見の資料に対応する読解力・思考力と正確な知識が要求されました。歴史分野ではメモの一部に空欄を設け、そこに適切な文章を補充する問題が出題されました。難度は高く、教科書からの知識だけでは解けませんが、資料を適切に読み解くことにより、正解に辿り着く問題でした。地理分野では特に日本地理は略地図や統計データが有機的につながっており、複雑な問題構成になっていたことから、読解力や類推力が試されました。公民分野では、経済と裁判に焦点が当てられ、資料の読解と処理速度、および用語の正確な理解が求められました。これらの出題傾向から、入試対策として、知識の暗記に加え、資料分析に対応する思考力・処理速度をバランスよく身につけておくことが必要であるといえます。

Pick up!

大問2(4)

まず田中義一首相退陣後に首相になったのが、浜口雄幸なのか、犬養毅なのかが問われました。現在は衆議院で最多議席数を得ている政党の党首が首相になるのが通常ですが、メモの「このころは、( ⑦ )のではないか」という言葉から、現在とは異なる方法であることが推察できます。つまり最多議席数を得ている立憲政友会の党首(総裁)である犬養毅ではないことがわかります。加えて資料Ⅳから浜口雄幸の立憲民政党は、衆議院では過半数を得ていないので、( ⑥ )は選択肢ウを選ぶことができます。また、資料Ⅴには元老の意見をもとに天皇が決断していることが書かれているので、( ⑧ )は選択肢クを選ぶことができます。

まず田中義一首相退陣後に首相になったのが、浜口雄幸なのか、犬養毅なのかが問われました。現在は衆議院で最多議席数を得ている政党の党首が首相になるのが通常ですが、メモの「このころは、( ⑦ )のではないか」という言葉から、現在とは異なる方法であることが推察できます。つまり最多議席数を得ている立憲政友会の党首(総裁)である犬養毅ではないことがわかります。加えて資料Ⅳから浜口雄幸の立憲民政党は、衆議院では過半数を得ていないので、( ⑥ )は選択肢ウを選ぶことができます。また、資料Ⅴには元老の意見をもとに天皇が決断していることが書かれているので、( ⑧ )は選択肢クを選ぶことができます。

理科

ワンポイント分析

実験をベースとした幅広い知識の習得と、原理原則の根本理解が不可欠

例年通り、各分野からバランスよく出題され、問題数は20問で2点問題は2問でした。極端に難度の高い問題は無かったものの、受験生が誤答を選んでしまいやすい問題が各所に見られました。今年度の特徴としては、全般的に計算して答えを求める問題が多く、特に大問4では電気回路の性質と発熱量についての正しい理解が必要でした。落ち着いて問題文を読み、実験の意図やグラフなど結果の意味するものを理解して問題を解く力が求められました。また、実験器具の使い方についての出題が3問ありました。各分野での実験をベースに幅広い知識を習得し、原理原則の根本を理解したうえでの問題演習が不可欠な出題でした。

例年通り、各分野からバランスよく出題され、問題数は20問で2点問題は2問でした。極端に難度の高い問題は無かったものの、受験生が誤答を選んでしまいやすい問題が各所に見られました。今年度の特徴としては、全般的に計算して答えを求める問題が多く、特に大問4では電気回路の性質と発熱量についての正しい理解が必要でした。落ち着いて問題文を読み、実験の意図やグラフなど結果の意味するものを理解して問題を解く力が求められました。また、実験器具の使い方についての出題が3問ありました。各分野での実験をベースに幅広い知識を習得し、原理原則の根本を理解したうえでの問題演習が不可欠な出題でした。

Pick up!

大問3(4)

A~Fの酸化銅と炭素粉末の質量の組み合わせから、炭素粉末が余るものを選ぶ問題でした。過不足なく反応した質量の比から計算で求めようとすると、計算が複雑になり時間がかかってしまいます。図2として与えられている方眼を使用して、酸化銅と炭素粉末が過不足なく反応するときのグラフをかき、利用することで時間をかけずに正解を導くことができました。原点と(0.30 , 4.00)を結ぶ直線のグラフをかき、A~Fそれぞれの酸化銅の質量と反応する炭素粉末の質量を調べます。その値よりも炭素粉末の質量が多いものはB・C・D・Eとなるため、正解は「キ」となります。

A~Fの酸化銅と炭素粉末の質量の組み合わせから、炭素粉末が余るものを選ぶ問題でした。過不足なく反応した質量の比から計算で求めようとすると、計算が複雑になり時間がかかってしまいます。図2として与えられている方眼を使用して、酸化銅と炭素粉末が過不足なく反応するときのグラフをかき、利用することで時間をかけずに正解を導くことができました。原点と(0.30 , 4.00)を結ぶ直線のグラフをかき、A~Fそれぞれの酸化銅の質量と反応する炭素粉末の質量を調べます。その値よりも炭素粉末の質量が多いものはB・C・D・Eとなるため、正解は「キ」となります。

英語

ワンポイント分析

正確な読解力が問われる入試

聞き取り検査の第1問で新傾向の出題がありました。会話文と時刻表を照らし合わせ、消去法を用いて解く問題でした。会話文の情報から、登場人物がどこにいるのかを選ぶために、英語を聞く力だけでなく、資料を読み取る力が要求されました。

筆記検査の新傾向として、大問3(4)で未来の理想の自動車について生徒が書いた原稿の内容に適する文を選ぶ問題が出題されました。

意味把握が不正確だと、迷うポイントが増えるため、速く、正確に読み取る読解力と、確かな文法力を身に付けるようにしていきましょう。

聞き取り検査の第1問で新傾向の出題がありました。会話文と時刻表を照らし合わせ、消去法を用いて解く問題でした。会話文の情報から、登場人物がどこにいるのかを選ぶために、英語を聞く力だけでなく、資料を読み取る力が要求されました。

筆記検査の新傾向として、大問3(4)で未来の理想の自動車について生徒が書いた原稿の内容に適する文を選ぶ問題が出題されました。

意味把握が不正確だと、迷うポイントが増えるため、速く、正確に読み取る読解力と、確かな文法力を身に付けるようにしていきましょう。

Pick up!

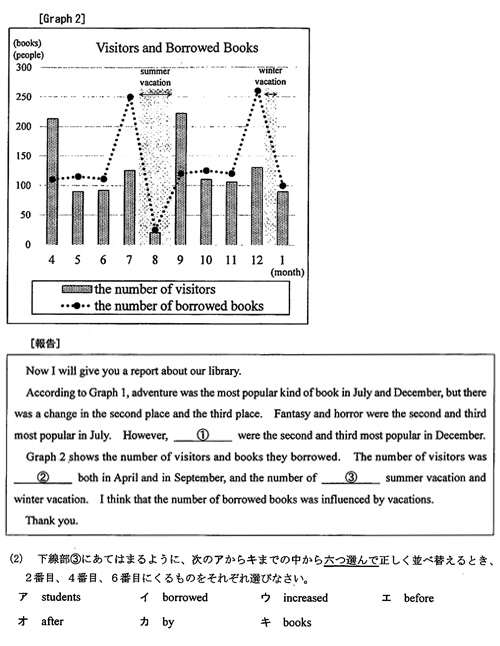

大問2(2)

マークシート方式になってから毎年出題されている整序問題ですが、 解くためには2つの力が要求されます。1つ目は意味がどのようになるか文の流れを考える力、いわゆる読解力、そして2つ目は自分が表現したい意味になるように文法的に正しく単語を並べ替える文法力です。

解き方としては、まず、選択肢の単語を見て、どんな組み合わせがあり得るのかを考えます。このときに、the number of の後に入る名詞(名詞句)を意識します。そうすると、borrowed books もしくはbooks、またはstudentsが入りうることがわかります。borrowed booksではbyを使えないことに気づければ、booksが入ると判断できます。分詞の形容詞的用法を用いて、後置修飾でborrowed by studentsを入れることで、「生徒たちによって借りられる本の数」という名詞句(the number of books borrowed by students)ができます。これを主部と捉え、あとに動詞のincreasedを続けましょう。

最後は、afterかbeforeの2択です。③の後のsummer vacation and winter vacationに注目します。夏休みと冬休みの前と後のどちらが増えているか、グラフを見て判断し、最後にbeforeを選択します。

したがって、(…)books borrowed by students increased before (….)と並べ替えることができます。

しっかりと意味と文法の2つの側面から考えて解く必要がありました。

マークシート方式になってから毎年出題されている整序問題ですが、 解くためには2つの力が要求されます。1つ目は意味がどのようになるか文の流れを考える力、いわゆる読解力、そして2つ目は自分が表現したい意味になるように文法的に正しく単語を並べ替える文法力です。

解き方としては、まず、選択肢の単語を見て、どんな組み合わせがあり得るのかを考えます。このときに、the number of の後に入る名詞(名詞句)を意識します。そうすると、borrowed books もしくはbooks、またはstudentsが入りうることがわかります。borrowed booksではbyを使えないことに気づければ、booksが入ると判断できます。分詞の形容詞的用法を用いて、後置修飾でborrowed by studentsを入れることで、「生徒たちによって借りられる本の数」という名詞句(the number of books borrowed by students)ができます。これを主部と捉え、あとに動詞のincreasedを続けましょう。

最後は、afterかbeforeの2択です。③の後のsummer vacation and winter vacationに注目します。夏休みと冬休みの前と後のどちらが増えているか、グラフを見て判断し、最後にbeforeを選択します。

したがって、(…)books borrowed by students increased before (….)と並べ替えることができます。

しっかりと意味と文法の2つの側面から考えて解く必要がありました。

PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。